経済学部ブログ

地元再発見の旅第22弾 讃岐のり染め ツアーレポート

2017年6月15日

学生チャレンジプロジェクト「またたび」が5月13日(土)に高松市中心部、牟礼町をツアー先とした讃岐のり染め体験ツアーを行いました。

最初に伺ったのは、ハンカチ作り体験でお世話になる讃岐のり染めの老舗 大川原染色本舗 さんです。工房見学と合わせて、ご主人の大川原さんが200年以上続く讃岐のり染めの歴史を実際の作品や道具、フリップなどを用いて分かりやすく説明して下さりました。作業場には、進行中の作品が沢山ありひとつひとつの細やかさに圧倒されました。

工房で歴史や伝統を学んだ後に、お昼ごはんでひと休憩しました。

今回のツアーは、のり染めをメインに裏テーマを「お米」に設定して企画しましたのり染めに使われるノリとは、もち米から出来た糊の事なんです!日本で古来から愛されてきたお米は食用以外にもさまざまなことに用いられているんですね。

ということで、お昼ごはんは完全栄養食と呼ばれる玄米を使ったお餅が予約殺到中の まるざ発芽玄米研究室へお邪魔してツアー特別ランチを頂きました。「のり」染めツアーということで「海苔」巻きをメニューに入れて下さりました。料理とともに出されたお品書きや、鯉のぼりピックは学生の手作りで、お客様にもご好評をいただきました。

お食事の後は、玄米コーヒーでほっと一息つきながら所長山川さんより、発芽玄米が体にもたらす効果やそのチカラをプロジェクターを用いて、教えて頂きました。

まるざ発芽玄米研究所さんでお腹も心も満たされ、次の行程である今ツアーの目玉、讃岐のり染め体験をしました。

今回は、高野山讃岐別院へお邪魔してワークショップを行いました。ここ高野山讃岐別院 は名前の通り、高野山・金剛峯寺の別院で、別院は全国に4つしかないそうです。ちなみに讃岐別院の門幕には、今回のワークショップの監修をしてくださった大川原染色本舗さんが手がけた作品が使われています。

まずは、説法を説いていただき皆で高野山讃岐別院の成り立ちについて学びました。お話を聴き、その長い歴史を知るとともに、高松のまちなかにこのような由緒ある寺院が厳かに建っていることに驚きました。

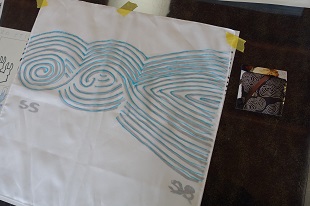

そしていよいよのり染め体験。午前中に工房見学へ伺った、大川原染色本舗 さんにご指導いただき、みなさん思い思いのデザインでハンカチ作りをしました。讃岐のり染めはもち米からできた糊を布の上に置いて染めると、糊を置いた部分だけ染まらないという仕組みになっています。みなさん、繊細な糊使いで花やキャラクターの絵を書いていました。実際に作業してみるとその難しさから改めて、複雑な模様を作られる職人の方のすごさを感じました。

その後、栗林公園内にある讃岐民芸館と栗林庵で作品見学&お買い物。たくさんの讃岐の民芸品の中に、ここにも 大川原染色本舗 の作品が飾られています。栗林庵では、のり染めのバッグや手ぬぐい、絵はがきなどを購入することもできます。旅の締めくくりに、お買い物を楽しんだり、じっくり作品見学をしたりとそれぞれの時間を過ごしました。

今回のツアーは「お米」をテーマに、体験あり、勉強ありとバランスのとれたツアーになったと感じました。玄米の魅力を熱心に発信される方や讃岐の伝統工芸などの隠れた香川の魅力をまた新たに発見できたツアーでした!

最後にツアーに協力してくださった皆さま、本当にありがとうございました。

私たちまたたびプロジェクトは Facebook や HP、Twitter で活動の様子を更新していますので「地元再発見の旅」で検索して、ぜひ見てみて下さい!!

またたびFacebook https://www.facebook.com/MataTabi.kagawa/

またたびHP http://matatabisaihakken.wixsite.com/kagawa-uni-matatabi

文責:学生プロジェクト「またたび」経済学部2年 井本航樹

★☆★ 経済学部ホームページ:学生プロジェクト「またたび」のページへ ★☆★

« 聖公会大学校(ソウル)・張教授と東西大学校(釜山)・辛副教授が本学部を訪問 3月に行われた海外研修の様子を掲載しました »