経済学部ブログ

瀬戸内海歴史民俗資料館へフィールドワークに行きました

2016年6月22日

6月18日(土)緒方宏海先生(専門は文化人類学)のゼミ生で、五色台にある瀬戸内海歴史民俗資料館へフィールドワークに行って参りました。梅雨時期真っ只中であってもご覧のお天気!

田井静明館長、自己紹介。

高校教員時代に、こつこつと研究をしていたことを見ていてくれた人がいて、現在の民俗資料館での仕事に繋がった。好きなことを地道に続けていくことの大切さを説き、ゼミ生の未来にエールを贈って下さいました。

メモを取りながら熱心に田井館長の説明を聞くゼミ生。高校で教鞭を執られていただけあってひとつひとつの話がとても分かりやすく、また、聞き所のポイントを抑えていらっしゃり、民俗学の世界に引き込まれます。

『渡船』の説明からスタート。

昭和25年から30年頃まで広島県生口島で人々の足として活躍していた。

左側のパネルは、乗客19人と自転車1台、薪などを乗せて出港する写真。

模様が面白いから注目!とは緒方先生。

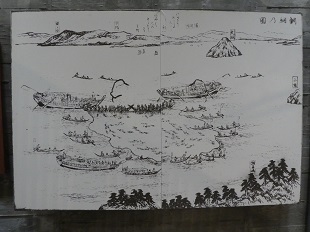

『鳥瞰図』

江戸時代にもあったが、大正、昭和にたくさん作られた。ここ20年程注目されている資料。

現在の漁船はGPSを搭載しているが、当時は山を見て位置を確認するなど、自然観察能力が非常に高かった。

鯛網漁で使用。太陽光に反射させ、驚いたタイをおびき寄せる。このような手法は、現在、全国1カ所でしか行われていない。

『獅子頭』 讃岐の獅子頭は張り子(紙製)なので、他地域のものに比べて、軽いのが特徴。漆も使用。祭りは多いが、職人が不足し後継者育成が課題となっている。

瀬戸内の漁撈・農耕技術の歴史、讃岐の祭りのスペシャリストとなったゼミ生と、緒方先生。

ゼミ生それぞれに印象に残った展示品は何でしょうか?

是非、お友達やご家族を誘ってまた来て下さいね!

日本全国のみならず、世界中の方々にも、是非、聞いて頂きたいと思った田井館長の館内ツアーでした!

田井館長、スタッフの皆さま、どうもありがとうございました。

(おまけ)

最近では、民俗資料以外に、建築見学目的で全国から若者が沢山来館されているそうです。

« 教員&研究室紹介12(宮脇秀貴研究室 専門分野:管理会計、原価計算、マネジメントコントロール) チェンマイ大学生が経済学部を訪問 »